Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

" Автоматические регуляторы "

автоматический регулятор сигнал датчик

Введение

Главная задача систем регулирования состоит в том, чтобы стабилизировать параметры процесса на заданном уровне при воздействии внешних возмущающих воздействий, действующих на объект управления. Этим занимаются системы автоматической стабилизации. Другой не менее важной задачей является задача обеспечения программного перехода на новые режимы работы. Решение этой проблемы осуществляется с помощью той же системы стабилизации, задание которой изменяется от программного датчика.

Структурная схема одноконтурной системы АР объектом управления приведена на рис.1. Основными элементами ее являются: АР -- автоматический регулятор, УМ -- усилитель мощности, ИМ -- исполнительный механизм, РО -- регулируемый орган, СОУ -- собственно объект управления, Д -- датчик, НП -- нормирующий преобразователь, ЗД -- задатчик, ЭС -- элемент сравнения.

Переменные: Yз -- задающий сигнал, e -- ошибка регулирования, U P -- выходной сигнал регулятора, U y -- управляющее напряжение, h -- перемещение регулирующего органа, Q r -- расход вещества или энергии, F -- возмущающее воздействие, T -- регулируемый параметр, Y ОС -- сигнал обратной связи (выходное напряжение или ток преобразователя).

Нормирующий преобразователь выполняет следующие функции:

· преобразует нестандартный сигнал датчика в стандартный выходной сигнал;

· осуществляет фильтрацию сигнала;

· осуществляет линеаризацию статической характеристики датчика с целью получения линейного диапазона.

Для расчетных целей исходную схему упрощают до схемы, показанной на рис.2, где АР -- регулятор, ОУ -- объект управления.

Выбор канала регулирования

Одним и тем же выходным параметром объекта можно управлять по разным входным каналам.

При выборе нужного канала управления исходят из следующих соображений:

· Из всех возможных регулирующих воздействий выбирают такой поток вещества или энергии, подаваемый в объект или отводимый из него, минимальное изменение которого вызывает максимальное изменение регулируемой величины, то есть коэффициент усиления по выбранному каналу должен быть, по возможности, максимальным. Тогда, по данному каналу можно обеспечить наиболее точное регулирование.

· Диапазон допустимого изменения управляющего сигнала должен быть достаточен для полной компенсации максимально возможных возмущений, возникающих в данном процессе, то есть должен быть обеспечен запас по мощности управления в данном канале.

· Выбранный канал должен иметь благоприятные динамические свойства, то есть запаздывание 0 и отношение 0 /T 0 , где T 0 -- постоянная времени объекта, должны быть как можно меньшими. Кроме того, изменение статических и динамических параметров объекта по выбранному каналу при изменении нагрузки или во времени должны быть незначительными.

Основные показатели качества регулирования

К автоматическим системам регулирования предъявляются требования не только по устойчивости процессов регулирования во всем диапазоне нагрузок на объект, но и по обеспечению определенных качественных показателей процесса автоматического регулирования. Ими являются:

· Ошибка регулирования (статистическая или среднеквадратическая составляющие).

· Время регулирования.

· Перерегулирование.

· Показатель колебательности.

Динамический коэффициент регулирования R d , который определяется из формулы

где смысл величин Y 0 и Y 1 ясен из рис.3.

Величина R d характеризует степень воздействия регулятора на процесс, то есть степень снижения динамического отклонения в системе с регулятором и без него.

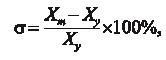

Величина перерегулирования зависит от вида отрабатываемого сигнала. При отработке ступенчатого воздействия по сигналу задания величина перерегулирования определяется по формуле

где значения величин X m и X y показаны на рис.4.

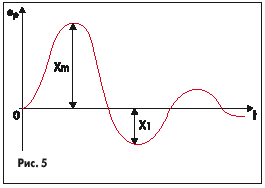

При отработке возмущающего воздействия величина перерегулирования определяется из соотношения

где значения величин X m и X y показаны на рис.5

Время регулирования -- это время, за которое регулируемая величина в переходном процессе начинает отличаться от установившегося значения менее, чем на заранее заданное значение, где-- точность регулирования. Настройки регулятора выбираются так, чтобы обеспечить либо минимально возможное значение общего времени регулирования, либо минимальное значение первой полуволны переходного процесса.

В некоторых системах АР наблюдается ошибка, которая не исчезает даже по истечении длительного интервала времени -- это статическая ошибка регулирования -- с.

У регуляторов с интегральной составляющей ошибки в установившемся состоянии теоретически равны нулю, но практически незначительные ошибки могут существовать из-за наличия зон нечувствительности в элементах системы. Показатель колебательности M характеризует величину максимума модуля частотной передаточной функции замкнутой системы (на частоте резонанса)и, тем самым, характеризует колебательные свойства системы. Показатель колебательности наглядно иллюстрируется на графике рис.6.

Условно считается, что значение М=1,5…1,6 является оптимальным для промышленных систем, так как в этом случае обеспечивается в пределах от 20 до 40%. При увеличении M колебательность в системе возрастает.

В некоторых случаях нормируется полоса пропускания системы п, которая соответствует уровню усиления в замкнутой системе 0,05. Чем больше полоса пропускания, тем больше быстродействие замкнутой системы. Однако при этом повышается чувствительность системы к шумам в канале измерения и возрастает дисперсия ошибки регулирования.

При настройке регуляторов можно получить достаточно большое число переходных процессов, удовлетворяющих заданным требованиям. Таким образом, появляется некоторая неопределенность в выборе конкретных значений параметров настройки регулятора. С целью ликвидации этой неопределенности и облегчения расчета настроек вводится понятие оптимальных типовых процессов регулирования.

Выделяют три типовых процесса:

1. Апериодический процесс с минимальным временем регулирования (рис.7). Этот типовой процесс предполагает, что отрабатывается возмущение F (система автоматической стабилизации). В данном случае настройки подбираются так, чтобы время регулирования t p было минимальным. Данный вид типового процесса широко используется для настройки систем, не допускающих колебаний в замкнутой системе регулирования.

Процесс с 20-процентным перерегулированием и минимальным временем первого полупериода (рис.8). Такой процесс применяется для настройки большинства промышленных САР, так как он соединяет в себе достаточно высокое быстродействие (t1=min) при ограниченной колебательности (=20%).

2. Процесс, обеспечивающий минимум интегрального критерия качества (рис.9). Интегральный критерий качества выражается формулой

где e -- ошибка регулирования.

К достоинствам этого процесса можно отнести высокое быстродействие (1-й полуволны) при довольно значительной колебательности. Кроме этого, оптимизация этого критерия по параметрам настройки регулятора может быть выполнена аналитически, численно или путем моделирования (на АВМ).

Типовая структурная схема регулятора

Автоматический регулятор (рис.10) состоит из: ЗУ -- задающего устройства, СУ - сравнивающего устройства, УПУ -- усилительно-преобразующего устройства, БН -- блока настроек.

Задающее устройство должно вырабатывать высокостабильный сигнал задания (установку регулятора) либо изменять его по определенной программе. Сравнивающее устройство позволяет сопоставлять сигнал задания с сигналом обратной связи и тем самым сформировать величину ошибки регулирования e p . Усилительно-преобразующее устройство состоит из блока формирования алгоритма регулирования, блока настройки параметров этого алгоритма и усилителя мощности.

Классификация регуляторов

Автоматичекские регуляторы классифицируются по разным признакам. Например:

· по виду регулируемого параметра: регуляторы давления, расход, уровня, температуры и так далее;

· по роду действия: регуляторы прерывистые и не прерывистые;

· по способу действия: регуляторы косвенного и прямого действия.

Эти виды классификации регуляторов не являются определяющими, так как не характеризуют их свойства. Основной признак, по которому классифицируются регуляторы независимо от принадлежности к одной из перечисленных выше групп, является характеристика действия, то есть зависимость между изменением регулируемой величины и перемещением регулирующего органа.

По характеристике действия регуляторы подразделяются на следующие:

· позиционные (Пз) регуляторы;

· интегральные (И) регуляторы;

· пропорциональные (П) регуляторы;

· пропорционально-интегральные (ПИ) регуляторы;

· дифференциальные (Д) регуляторы (пропорционально-дифференциальные (ПД), пропорционально-интегрально-дифференциальные (ПИД) регуляторы).

Входной величиной регулятора является сигнал, пропорциональный разности между заданным и текущим значениями управляемой (регулируемой) величины; выходной - положение регулирующего органа.

Позиционные регуляторы

Автоматические регуляторы (АР), у которых регулирующий орган может занимать ограниченное число определенных положений, называются позиционным . Позиционные (Пз) регуляторы относятся к группе регуляторов прерывистого действия. Чаще всего применяется двух- или трехпозиционные регуляторы.

У двухпозиционных регуляторов, в зависимости от знака отклонения управляемой величины, регулирующий орган либо полностью открыт, либо полностью закрыт. У двухпозиционных регуляторов, кроме двух крайних, регулирующий орган имеет еще одно (среднее) положение, что способствует более плавному изменению управляемой величины и сокращению числа срабатываний регулирующего органа в единицу времени.

Рис. 7.2 Принципиальная схема (а) и статическая характеристика (б) Пз регулятора: а) 1-объект; 2-10 трубы; 3-регулирующий клапан; 4-сердечник; 5-шток; 6-поплавок; 7-рычаг-контакт; 8,9-передвижные упоры-контакты; 11-пружина. б) I-заданное значение; II-нейтральная зона; 1-6 точки характеристики.

Принцип действия Пз регулятора следующий. Например, в объекте управления - бак 1 по трубе 2 подается жидкость, а по трубе 10 она расходуется потребителем (рис.7.2а).

Чувствительный элемент регулятора - поплавок 6 измеряет уровень в баке; текущее значение уровня определяется положением штока 5 и жестко с ним соединенного рычага - контакта 7, который через пружину 11 соединен с источником питания напряжением U . Заданные значения верхнего и нижнего уровней определяются положением передвижных упоров - контактов 8 и 9, устанавливаемых вручную.

При подъеме уровня выше заданного контакта 7 замкнется с контактом 8 и под напряжением окажется обмотка Б тягового электромагнита, благодаря чему сердечник 4 мгновенно переместится вверх, что приведут к закрытию регулирующего органа 3 (клапана). При понижении уровня ниже заданного контакт 7 замкнется с контактом 9, под напряжением окажется обмотка А тягового электромагнита, якорь 4 переместится вниз, что приведет к открытию регулирующего органа. Приведенная схема является примером двухпозиционного регулирования.

Уравнения регулятора:

m =0 при D y >-- 0 и m =1 при D y 0

Из статическая характеристика двухпозиционного регулятора (рис.7.2,б) видно, что повышение уровня в баке соответствует перемещению по точкам 1,2,3,4; точки 2 и 3 соответствуют мгновенному перемещению регулирующего органа из положения “открыто” в положение “закрыто”, когда замкнутся контакты 7 и 8. Понижение уровня соответствует перемещению по точкам 4,5,6,1 статической характеристики.

Интегральный регуляторы

Автоматические регуляторы, у которых одному и тому же значению регулируемой величины могут соответствовать различные положения регулирующего органа, называется интегральными, или астатическими (astatos - неустойчивый, беспокойный).

Скорость перемещения регулирующего органа этих регуляторов, тем больше, чем больше отклонение регулируемой величины от заданного значения.

Рассмотрим принцип работа регулятора на примере принципиальной схемы гидравлического И-регулятора косвенного действия (рис.7.3). При изменении давления p в трубопроводе изменяется давление на сильфон 1, дно которого перемещается, что ведет к повороту рычага АВС относительно точки А и перемещению поршней золотника 2 вверх или вниз. Когда p больше заданного, тогда дно сильфона переместится вниз, рычаг АВС повернется по часовой стрелке, поршни золотника отпустятся также вниз и масло под давлением начнет поступать из камеры e цилиндра золотникового устройства в полость m цилиндра исполнительного механизма 7. Поршень исполнительного механизма (ИМ), связанный штоком с регулирующим органом (шибер) 6, начнет перемещаться вверх, увеличивая степень открытия шибера; это поведет к снижению давления p . В результате снижения давления сильфон 1 разжимается, возвращая рычаг АВС в исходном положение, поршни золотника перекрывают доступ масла в цилиндр ИМ, регулирующее действие прекращается.

Во время перемещения поршня ИМ вверх масло из полости n цилиндра вытесняется по трубке через камеру d цилиндра золотникового устройства и срабатывается на слив 5. Слившееся масло очищается и вновь подается в камеру e специальной насосной установкой.

Рис. 7.3 Принципиальная схема И-регулятора косвенного действия: 1-сильфон; 2-золотник; 3-подача масла под давлением; 4,9-вентили; 5-слив масла; 6-регулирующий орган; 7-испольнительный механизм; 8-задатчик.

Если предположить, что давление p стало ниже заданного, то дно сильфона 1 переместится вверх, рычаг АВС повернется против часовой стрелки, переместив поршни золотника вверх, и масло через полость e будет поступать в полость n цилиндра ИМ. Это поведет к закрытию шибера и увеличению давления p . При этом масло из полости цилиндра ИМ через полость f цилиндра золотникового устройства поступает на слив.

Заданное значение регулируемой величины устанавливается с помощью задатчика 8. Когда усилия, развиваемые сильфоном и пружиной задатчика, равны рычаг АВС находится в нейтральном положении и масло из камеры e не поступает в цилиндр ИМ.

В И-регуляторах отсутствует обратная связь, они просты по устройству. Важнейшей их особенностью является то, что независимо от величины нагрузки регулируемого объекта они приводят регулируемую величину к заданному значению. И-регуляторы имеют некоторые недостатки, обусловленными их динамическими свойствами. Малое отклонение регулируемой величины от заданного значения, И-регулятор продолжать перемещать регулирующий орган вплоть до положения полного открытия или закрытия. Перемена направления движения РО наступает лишь тогда, когда регулируемая величина проходит заданное значение.

Закон регулирования предусматривает воздействие регулятора со скоростью, пропорционально отклонению регулируемой величины, и описывается уравнением

Здесь S 0 -специально рассчитываемый настроечный параметр регулятора. Знак минус означает, что при положительном отклонении регулируемой величины РО перемещается в сторону закрытия, а при отрицательном отклонении (уменьшения против заданного значения) - в сторону открытия.

Уравнение регулятора в интегральной форме:

Передаточная функция регулятора имеет вид

На рис 7.4,а показана статическая характеристика И-регулятора. Когда регулируемая величина y ниже заданного значения, регулирующий орган ? находится в крайнем нижнем положения. Как только регулируемая величина достигнет заданного значения, РО начнет перемещается в сторону открытия и может остановиться в любой точке вертикального отрезка характеристик.

Начиная с момента t 0 , когда регулируемая величина y скачкообразно изменилась, РО перемещается с постоянной скоростью, изменяя приток (рис.7.4, б).

Рис. 7.4 Характеристики И - регулятора: а- статическая; б-кривая разгона; в- переходный процесс.

В результате действия регулятора регулируемая величина y приходит к заданному значению через некоторое время t р называемое временем регулирования ; причем переходный процесс является колебательным, затухающим (рис.7.4, в).

И-регулятор применяется только в системах самовыравниванием, в противном случае система будет неустойчивой.

Рис. 7.5 Принципиальная схема (а) и динамическая характеристика (б) И -регулятора прямого действия:1-трубопровод; 2-груз; 3-рычаг; 4-мембрана; 5-шток; 6-регулирующий орган; 7-корпус; 8-импульсная линия; 9-вентиль.

На рис.7.5,а показано схема И-регулятора прямого действия. На трубопроводе 1 с помощью фланцевых и болтовых соединений укреплен корпус регулятор 7. Если регулируемая величина - давления p после регулятора - будет изменяться, изменение давления через импульсную линию 8 и вентиль 9 будет передаваться на мембрану 4 ИМ, связанную с РО 6 с помощью штока 5. В точке m имеется шарнир, соединяющий шток с рычагом 3, на котором укреплен груз 2, являющийся задающим устройством. Регулируемое давление p зависит от притока среды, т.е. от степени открытия РО 6. Когда p равно заданному значению, усилия, развиваемые мембранной 4 и грузом 2, равны, и шток 5 неподвижен. При увеличении или уменьшении давления по сравнению с заданным шток и РО 6 будет перемещается соответственно вниз или вверх. Скорость перемежения пропорциональна отклонению фактической величины регулируемого давления от заданной.

Как видно из графика (рис 7.5,б) при изменении нагрузки x объекта в момент t 0 начинает изменяться регулируемая величина y и перемещаться регулирующий орган. Изменение перемещения регулирующего органа происходит в момент перемены знака регулируемой величины (точки t 1 ,t 2 ).

Пропорциональный регуляторы

Автоматические регуляторы, у которых отключение регулируемой величины от заданного значения вызывает перемещение регулирующего органа на величину, пропорциональную величине этого отклонения, называются пропорциональными , или статическому (statos -стоящий). Каждому значению регулируемого параметра соответствует одно определенное положение регулирующего органа. Эта пропорциональная зависимость достигается за счет действия жесткой обратной связи, поэтому П-регуляторы называются также регуляторами с жесткой обратной связью. Скорость перемещения регулирующего органа таких регуляторов пропорционально скорости изменения регулируемой величины. Регуляторы как и интегральные, могут быть косвенного и прямого действия.

Схема П-регулятора (рис.-7.6) отличается от схемы И-регулятора тем, что рычаг АВС не имеет шарнира в точке А, а с помощью штока 8 соединен с поршнем ИМ 7. Это соединение и образуют жесткую обратную связь.

В результате возмущающего воздействия, которое приводит к возрастанию давления p в трубопроводе, точка С переместится в положение С", а точка В - в положение В"- и рычаг займет положение АВ"С". При этом поршни золотника 2 смещаятся вниз и масло начнет поступать в полость m цилиндра исполнительного механизма, перемещая поршень ИМ, а в месте с ним и регулирующий орган 6 вверх. Вместе с поршнем изменяется положение А в положение А" (вверх) переместится левый конец рычага АВС, точка В" возвратится в положение В, а поршень золотника 2 возвратятся в исходное положение, перекрыв доступ масла в исполнительный механизма. На этом процесс регулирования закончится.

Рис. 7.6 Принципиальная схема П-регулятора косвенного действия:1-сильфон; 2-золотник; 3-вход масла под давлением; 4-вентиль; 5-слив масла; 6-регулирующий орган; 7-испольнительный механизмам; 8-шток; 9-задатчик.

Измерительный узел (сильфон 1) и механизм обратной связи воздействуют на РО практически одновременно. Поэтому перемещение РО надо рассматривать как результат действия измерительной системы, уменьшенный на какую-то величину обратной связью.

Быстродействие П-регулятора, чем И-регулятора, сравнительно быстро стабилизирует процесс и приводит систему в равновесное состояние.

Простейший статический регулятор представляет собой усилительное звено и описывается уравнением

Здесь S 1 -настроечный параметр (коэффициент усиления) П-регулятора.

Передаточная функция П-регулятора.

;

Рис. 7.7 Характеристики П-регулятора: а-статические; б-кривая разгона; в-переходные процессы;1-статическая ошибка невелика; 2-статическая ошибка несколько больше; 3-статическая ошибка большая.

Статические и динамические характеристики П-регулятора изображено в рис. 7.7. Из семейство статических характеристик (рис. 7.7,а), видно, что РО начинает перемещаться только при достижении регулируемой величиной нижнего предела пропорциональности. Предположим, что регулируемая величина соответствует 50% шкалы регулятора, а предел пропорциональности настроен на 40% (d =40%). Регулирующий орган занимает среднее положение (d =50% хода). Этому положению соответствует точка А на характеристике. Если теперь регулируемая величина начнет возрастать, то регулирующий орган станет перемещаться в сторону закрытия.

Кривая разгона П-регулятора (рис. 7.7,б) аналогична усилительному звену. Если в момент времени t 0 регулируемая величина y скачкообразно изменится (например, возрастет), регулирующий орган также скачкообразно переместится (m ) в сторону закрытия.

На характеристики переходных процессов в автоматической системе с П-регулятором в сильной степени влияют установленные пределы пропорциональности. С увеличением коэффициента усиления S 1 , или, что то же, с уменьшением предела пропорциональности d переходный процесс протекает в виде медленно затухающих колебаний, а статическая ошибка Y ст невелика (рис. 7.7,в кривая 1). При оптимальном для данного объекта коэффициенте усиления S 1 переходный процесс быстро затухает, однако статическая ошибка Y ст несколько возрастает (рис. 7.7,в кривая 2). Если коэффициент усиления S 1 слишком мал (d -велик), то переходный процесс может стать апериодическим с большой статической ошибкой (рис. 7.7,в кривая 2).

Величина статической ошибки зависит как от настройки регулятора, так и от характеристики и режима работы объекта. Настройка регулятора на необходимую величину d (рис.7.6) производится путем изменения соотношения плеч BC и AB рычага ABC. Чем меньше AB, тем больше d .

Пропорциональные регуляторы могут применяться для управления процессами, протекающими в объектах, как обладающих, так и не обладающих самовыравниванием. При этом нужно иметь в виду, что изменения нагрузки должны быть невелики, чтобы статическая ошибка оставалась в допустимых пределах.

Рис. 7.8 Принципиальная схема (а) и динамическая характеристика (б) П-регулятора прямого действия:1-трубопровод; 2-мебрана; 3-винт; 4-пружина; 5-шток; 6-регулирующий орган; 7-импульсная линия; 8-корпус.

На рис. 7.8 показано схема П-регулятора прямого действия. В отличие от И-регулятора, у П-регулятора прямого действия усилие, развиваемое мембраной, уравновешивается не грузом, а пружиной 4; чем больше отклонение давления p от заданного значения, тем сильнее прогибается мембрана, но тем плотнее сжимается пружина, противодействуя прогибу; этим и достигается пропорциональность между регулируемой величиной и перемещением РО.

При увелечении нагрузки Q объекта в момент времени t о регулируемая величина Y возрастает, но, благодаря перемещению регулирующего органа в сторону закрытия, через некоторое время t р она стабилизируется (рис. 7.8,б). Однако в силу статической ошибки ее величина будет отличаться от заданного значения на Y уст .

Пропорционально-интегральные регуляторы

Сравнение П-регуляторов и И-регуляторов показывает, что первые обладает преимуществом по динамическим свойствам и обеспечивают лучший переходный процесс регулирования; преимущество вторых -отсутствие статической ошибке, т.е. лучшие статические свойства.

ПИ - регулятор совмещает оба П и И регулятора. Таким образом, аналогично И-регулятору изодромный (от греческого isos - равный, подобный; dromos - бегущий) регулятор поддерживает постоянное значение регулируемой величины вне зависимости от нагрузки объекто, а при отклонении ее от заданного значения в начальный момент времени переместит регулирующий орган на величину, пропорциональную величине отклонения (как П-регулятор), затем продолжит перемещение регулирующего органа до исчезновения статической ошибке, т.е. приведет регулируемую величину к заданному значению.

ПИ-регулятор являются регуляторами косвенного действия. Принципиальная схема ПИ-регулятора гидравлического типа приведена на рис. 7.9.

В первоначальный период регулятор работает как пропорциональный. С увеличением регулируемой величины (давление p ) поршень исполнительного механизма 7 и регулирующий орган 6 начнут перемещаться вверх. Поршень ИМ 7 соединяем с точкой А рычага АВС не жестко (как у П регулятора), а через устройства изодрома, который состоит из цилиндра 9, заполненного маслом, поршня 8, жестко соединенного штоком с поршнем 7, игольчатого вентиля 12, установленного на линии перелива масла из полостей g и h и пружины 10, противодействующей перемещению точки А.

При сравнительно быстром перемещении поршня ИМ 7 цилиндр 9 и поршень 8 также перемещаются вверх, как одно целое, т.к. проходное сечение дросселя 12 невелико и масло не успевает перетечь из полости g в полость h. Точка А рычага АВС перемещается вверх, пружина 10 сжимается, а поршни золотникового устройства возвращается в исходное положение, прекращая подачу масла в цилиндр ИМ. Регулятор сработал как пропорциональный, но его действие на этом не закончилось. Сила пружины 10, приложенная к цилиндру 9 в точке А, заставит последний перемещаться вниз относительно неподвижного поршня 8; при этом масло из полости g начнет перетекать, через вентиль 12 в полость h. Точка А начнет опускаться вниз, точка В также опустится вниз и это приведет к дополнительному срабатыванию ИМ, т.е. к дополнительному перемещению РО вверх.

Действие регулятора прекратится, когда пружина 10 израсходует всю свою энергию, т.е. при достижение регулируемой величиной заданного значения. Естественно, что быстродействие изодромной составляющей регулятора будет зависеть от степени открытия вентиля 12.

Рис. 7.9 Принципиальная схема ПИ-регулятора косвенного действия: 1-сильфон; 2-золотник; 3-вход масла под давлением; 4-вентиль; 5-слив масла; 6-регулирующий орган; 7-испольнительный механизм; 8-поршень; 9-цилиндр; 10-пружина; 11-задатчик; 12-игольчатый вентиль.

ПИ - регуляторы могут применять в тех случаях, когда необходима высокая точность регулирования, для объектов любой емкости, как при наличии, так и при отсутствии самовыравнивания, при больших, но плавных изменениях нагрузки.

ПИ -регулятор действует быстрее, чем И-регуляторы, но медленнее, чем П-регуляторы.

Уравнение ПИ - регулятора имеет вид:.

Передаточная функция ПИ-регулятора имеет вид: .

Рис. 7.10 Характеристики ПИ-регулятора:а-статическая; б-кривая разгона; в-кривые переходных процессов; г-кривые вынужденные переходных процессов для ПИ- и И- регуляторов: 1-5 точки, характеризующие положение регулирующего органа; 6-10 - кривые переходных процессов.

Статическая характеристика ПИ-регулятора показана на рис. 7.10. Пусть регулятор настроен так, что при изменении регулируемой величины y , составляющем от 20 до 80% шкалы, регулирующий орган перемещается из одного крайнего положения в другое (? =60%), и пусть система находится в начале в равновесном состоянии при Y =50% и ? =50% (точки 1 и 2). Предположим, что регулируемая величина скачкообразно возросла до 60% шкалы (точка 3). Тогда вследствие воздействия пропорциональной составляющей регулятора положение регулирующего органа быстро изменится и достигнет примерно 68% своего хода (точка 4). Затем начнет медленно действовать узел изодрома, который возвратит регулируемую величину к заданному значению (точка 5); действие регулятора прекратится при новом положении регулирующего органа (точка 5"), соответствующего примерно 73% хода. Поскольку в процесс работы регулятора предел пропорциональности не меняется, можно сделать вывод, что изодром как бы перемещает статическую характеристику параллельно самой себе (пунктирная линия). Как видно из кривой разгона ПИ- регулятора (рис. 7.10,б), при скачкообразном возмущающем воздействии (резкое уменьшение регулируемой величины) в момент t 0 регулирующий орган быстро перемещается на величину под действием пропорциональной составляющей. Затем он будет продолжать перемещаться в том же направлении с постоянной скоростью (линии АВ) под действием изодромний составляющей. Если в схеме регулятора (см. рис. 7.9) дроссель изодрома 12 закрыт (T i ), то регулятор работает как пропорциональный и его характеристикой является пунктирная линия АС на рис. 7.10,б. Чем больше открыт дроссель изодрома, т.е. чем меньше время изодрома T i , тем больше скорость перемещения регулирующего органа, т.е. тем круче линия АВ.

На рис 7.10,в изображены кривые вынужденных переходных процессов при различной настройке коэффициента усиления S 1 и времени T i регулятора. Кривая 6 соответствует переходному процессу при слишком большом S 1 или при слишком малом T i . Время переходного процесса велико, колебания затухают медленно. Кривая 7 представляет оптимальной переходный процесс. Кривая 8 соответствует процессу при слишком малом коэффициенте усиления или слишком большом времени изодрома. Процесс апериодический, протекает медленно, регулируемая величина медленно возвращается к заданному значению.

Дифференциальные регуляторы

Дифференциальные регуляторы бывают двух видов ПД-пропорционально-дифференциальные и ПИД-пропорционально-интегрально-дифференциальные. Такие регуляторы целесообразно применять в тех случаях, когда нагрузка объектов регулирования изменяется часто и быстро, а запаздывания велики. Уравнение ПИД-регулятора имеет вид:

Здесь S 2 - параметр настройки регулятора, учитывающий скорость изменения регулируемой величины по времени.

Передаточная функция ПИД-регулятора имеет вид: .

Дифференциальные регуляторы называются регуляторами с предварением . Сущность предварения (без учета запаздывания) заключается следующим.

Пусть регулируемый параметр y изменяется по экспоненте 1 (рис. 7.11,а). Первая производная от параметра (кривая 2) представляет собой тангенс угла наклона к касательной к соответствующей точке экспоненты 1 и имеет максимальное значение в начальный момент, когда параметр только начинает изменяться, а в момент t 1 , когда изменение прекращается, равно нулю.

Рис. 7.11. Характеристики регулятора с предварением: а-переходный процесс (1) и его производная (2); б, в-варианты перемещения регулирующего органа; I-для П регулятора; II-для Д регулятора.

Эффект предварения можно определить так. Если регулируемая величина y (рис.7.11,б) изменит свое значение на величину А, то выходной сигнал регулятора, подаваемый на регулирующий орган, будет иметь характер, соответствующий сплошной кривой. Для сравнения пунктиром показано действие П-регулятора. В процессе регулирования в регуляторах с предварением происходит как бы изменение пределов пропорциональности. Причем вначале это отклонение резкое, а затем оно приходит к настроечному значению.

При непрерывном изменении регулируемой величины у, начиная с момента времени t 0 (рис.7.11,в), регулирующий орган П-регулятора будет перемещаться согласно пунктирной прямой I , а у Д-регулятора- согласно сплошной линии II . Регулятор как бы предваряет ожидаемое отклонение параметра. Время предваренияt п определяет относительную величину дополнительного сигнала по производной (оно связано с настроечным параметром) и настраивается обычно в пределах от 0,1 до 1 мин.

Действие регулятора с предварением рассматривается на примере регулирования температуры в объекте управления, где в качестве теплоносителя используется горячий газ (рис. 7.12,а).

Рис. 7.12 Принципиальная схема регулятора с предварением (а) и график переходных процессов ПИ и ПИД регуляторов(б):ОР-объект регулирования; 1-3 - термопара; r - реостат задатчика; ЭУ-усилитель; РД- реверсивный двигатель; РО- регулирующий орган.

Устройство, осуществляющее действие с предварением, состоит из тех термопар 1, 2, 3, которые являются чувствительным элементом регулятора. Термопары 1 и 2 включены последовательно (их термо ЭДС складываются), а термопара 3 включена встречно (ее термо ЭДС вычитается из суммы двух первых). Масса горячего спая термопары 3 значительно больше массы спаев каждой из первых двух. В состоянии теплового равновесия все три спая имеют одинаковую температуру и разрываю равную ТЭДС. Общая ТЭДС такой батареи будет равна ТЭДС одной из термопар 1 или 2.

Если регулируемая температура t в объекте управления начнет изменяться с определенной скоростью, то ТЭДС первых двух термопар с одинаковой скоростью будут отражать эти изменения, а изменение ТЭДС термопары 3 будет отставать от первой и второй тем больше, чем больше различие масс горячих спаев термопар 1 и 2, с одной стороны, и термопары 3 - с другой, а также, чем больше скорость изменения температуры.

Таким образом, термопара 1 вырабатывает сигнал, пропорциональный самой регулируемой величине (температуре t ), а термопары 2 и 3 - сигнал, пропорциональный скорости ее изменения (t ).

Результирующая ТЭДС всех трех термопар u сравнивается с падением напряжения u о на сопротивлении r задатчика, которое пропорционально заданному значению регулируемой величины. Термобатарея из трех термапар и источник питания u з задатчика включены встречно. При нарушении температурного режима в объекте на вход электронного усилителя ЭУ поступает сигнал ?u = u о - u , причем в первый момент величина сигнала значительна и реверсивный двигатель РД интенсивно перемещает РО, резко изменяя подачу теплоносителя, а затем, когда сигнал u , достигнув максимума, начнет уменьшатся, реверсивный двигатель начнет плавно перемещать РО в другую сторону, уменьшая подачу теплоносителя и приводя параметр к заданному значению.

На рис. 7.12,б показан график переходных процессов для ПИ и ПИД законов регулирования.

Выбор типа регулятора

Задача проектировщика состоит в выборе такого типа регулятора, который при минимальной стоимости и максимальной надёжности обеспечивал бы заданное качество регулирования.

Для того чтобы выбрать тип регулятора и определить его настройки, необходимо знать:

· Статические и динамические характеристики объекта управления.

· Требования к качеству процесса регулирования.

· Показатели качества регулирования для серийных регуляторов.

· Характер возмущений, действующих на процесс регулирования.

Выбор типа регулятора обычно начинается с простейших двухпозиционных регуляторов и может заканчиваться самонастраивающимися микропроцессорными регуляторами.

Рассмотрим показатели качества серийных регуляторов. В качестве серийных предполагаются непрерывные регуляторы, реализующие законы управления И, П, ПИ и ПИД.

Теоретически, с усложнением закона регулирования качество работы системы улучшается. Известно, что на динамику регулирования наибольшее влияние оказывает величина отношения запаздывания к постоянной времени объекта с. Эффективность компенсации ступенчатого возмущения регулятором достаточно точно может характеризоваться величиной динамического коэффициента регулирования R d , а быстродействие -- величиной времени регулирования. Теоретически, в системе с запаздыванием минимальное время регулирования t pvin =2/.

Минимально возможное время регулирования для различных типов регуляторов при оптимальной их настройке определяется таблицей 1.

Таблица 1

Руководствуясь таблицей, можно утверждать, что наибольшее быстродействие обеспечивает закон управления П. Однако, если коэффициент усиления П-регулятора KP мал (чаще всего это наблюдается в системах с запаздыванием), то такой регулятор не обеспечивает высокой точности регулирования, так как в этом случае велика величина статической ошибки. Если KP имеет величину равную 10 и более, то П-регулятор приемлем, а если KP<10 то требуется введение в закон управления интегральной составляющей.

Наиболее распространенным на практик является ПИ-регулятор, который обладает следующими достоинствами:

1. Обеспечивает нулевую статическую ошибку регулирования.

2. Достаточно прост в настройке, так как настраиваются только два параметра, а именно коэффициент усиления K P и постоянная интегрирования T i . В таком регуляторе имеется возможность оптимизации K p /T i >max, что обеспечивает управление с минимально возможной среднеквадратичной ошибкой регулирования.

3. Обладает малой чувствительностью к шумам в канале измерения (в отличие от ПИД-регулятора).

Для наиболее ответственных контуров можно рекомендовать использование ПИД-регулятора, обеспечивающего наиболее высокое быстродействие в системе. Однако следует учитывать, что это условие выполняется только при его оптимальных настройках (настраиваются три параметра). С увеличением запаздывания в системе резко возрастают отрицательные фазовые сдвиги, что снижает эффект действия дифференциальной составляющей регулятора. Поэтому качество работы ПИД-регулятора для систем с большим запаздыванием становится сравнимо с качеством работы ПИ-регулятора. Кроме этого, наличие шумов в канале измерения в системе с ПИД-регулятором приводит к значительным случайным колебаниям управляющего сигнала регулятора, что увеличивает дисперсию ошибки регулирования. Таким образом, ПИД-регулятор следует выбирать для систем регулирования с относительно малым уровнем шумов и величиной запаздывания в объекте управления. Примерами таких систем являются системы регулирования температуры.

При выборе типа регулятора рекомендуется ориентироваться на величину отношения запаздывания к постоянной времени в объекте /T. Если /T< 0,2, то можно выбрать релейный, непрерывный или цифровой регуляторы. Если 0,2 < /T< 1, то должен быть выбран непрерывный или цифровой, ПИ или ПИД-регулятор. Если /T >1, то выбирают специальный цифровой регулятор с упредителем, который компенсирует запаздывание в контуре управления. Однако этот же регулятор рекомендуется применять и при меньших отношениях /T.

Формульный метод определения настроек регулятора

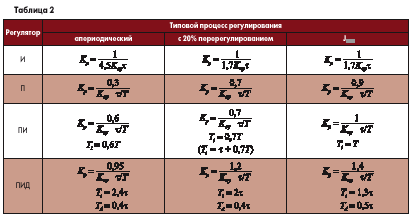

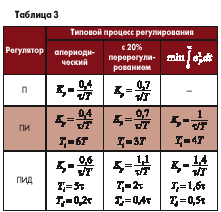

Метод используется для быстрой приближенной оценки значений параметров настройки регулятора для трех видов оптимальных типовых процессов регулирования.

Метод применим как для статических объектов с самовыравниванием (таблица 2), так и для объектов без самовыравнивания (таблица 3).

Примечание: T,K оу -- постоянная времени, запаздывание и коэффициент усиления объекта.

В этих формулах предполагается, что настраивается регулятор с зависимыми настройками, передаточная функция которого имеет вид:

где:

K p -- коэффициент усиления регулятора;

T i --время изодрома (постоянная интегрирования регулятора);

T d --время предварения (постоянная дифференцирования).

Расчёт настроек по частотным характеристикам объекта

Существует специальная аппаратура для экспериментального определения амплитуднофазовой характеристики (АФХ) объекта управления: Эту характеристику можно использовать для расчета настроек ПИ-регулятора, гд главным критерием является обеспечение заданных запасов устойчивости в системе.

Запасы устойчивости удобно характеризовать показателем колебательности системы M, величина которого в системе с ПИ-регулятором совпадает с максимумом амплитудно-частотной характеристики замкнутой системы. Для того чтобы этот максимум не превышал заданной величины, АФХ разомкнутой системы не должна заходить внутрь окружности с центром P 0 и радиусом R, где

Можно доказать, что оптимальными по минимуму среднеквадратичной ошибки регулирования настройками будут такие, при которых система с показателем колебательности MM 1 будет иметь наибольший коэффициент при интегральной составляющей, чему соответствует условие K p /T i >min.

В связи с этим расчет оптимальных настроек состоит из двух этапов:

1. Нахождение в плоскости параметров K p и T i , границы области, в которой система обладает заданным показателем колебательности M 1 .

2. Определением на границе области точки, удовлетворяющей требованию K p /T i .

Расчёт настроек по частотным характеристикам объекта. Методика расчёта настроек ПИ регулятора по АФХ объекта

1. Строится семейство амплитудно-фазовых характеристик разомкнутой системы при K p =1 и различных значениях T ij (5 -6 значений).

2. Задаются значения показателя колебательности M из диапазона 1,55 M 2,3 (рекомендуется М=1,6). Из начала координат проводят прямую OE под углом =arcsin(1/M 1), где M 1 -- выбранное значение показателя колебательности.

3. Строится семейство окружностей, касающихся АФХ oj и прямой OE под углом, причем центр окружностей все время лежит на отрицательной действительной оси. В результате построения определяются радиусы этих окружностей R j .

4. Для каждой окружности вычисляют предельное значение K p

5. По значениям K pj и K ij строят границу области заданного показателя колебательности.

6. На этой границе определяют точку, для которой отношение K p /T i максимально.

Экспериментальные методы настройки регулятора

Для значительного числа промышленных объектов управления отсутствуют достаточно точные математические модели, описывающие их статические и динамические характеристики. В то ж время проведение экспериментов по снятию этих характеристик весьма дорого и трудоемко.

Экспериментальный метод настройки регуляторов не требуют знания математической модели объекта. Однако предполагается, что система смонтирована и может быть запущена в работу, а также существует возможность изменения настроек регулятора. Таким образом, можно проводить некоторые эксперименты по анализу влияния изменения настроек на динамику системы. В конечном итоге гарантируется получение хороших настроек для данной системы регулирования.

Существуют два метода настройки -- метод незатухающих колебаний и метод затухающих колебаний.

Метод незатухающих колебаний

В работающей системе выключаются интегральная и дифференциальная составляющие регулятора (T i =,T d =0), то есть система переводится в закон регулирования П.

Путем последовательного увеличения K p с одновременной подачей небольшого скачкообразного сигнала задания добиваются возникновения в системе незатухающих колебаний с периодом T kp . Это соответствует выведению системы на границу колебательной устойчивости. При возникновении данного режима работы фиксируются значения критического коэффициента усиления регулятора K kp и периода критических колебаний в системе T kp . При появлении критических колебаний ни одна переменная системы не должна выходить на уровень ограничения.

По значениям T kp и K kp рассчитываются параметры настройки регулятора:

· П-регулятор: K p =0,55 K kp ;

· ПИ-регулятор: K p =0,45 K kp ; T i =T kp /1,2;

· ПИД-регулятор: K p =0,6 K kp ; T i =T kp /2; T d =T kp /8.

Расчет настроек регулятора можно производить по критической частоте собственно объекта управления п. Учитывая, что собственная частота п ОУ совпадает с критической частотой колебаний замкнутой системы с П-регулятором, величины T kp и K kp могут быть определены по амплитуде и периоду критических колебаний собственно объекта управления.

При выведении замкнутой системы на границу колебательной устойчивости, амплитуда колебаний может превысить допустимое значение, что в свою очередь приведет к возникновению аварийной ситуации на объекте или к выпуску бракованной продукции. Поэтому не все системы управления промышленными объектами могут выводиться на критический режим работы.

Метод затухающих колебаний

Применение этого метода позволяет настраивать регуляторы без выведения системы на критические режимы работы. Так же, как и в предыдущем методе, для замкнутой системы с П-регулятором путем последовательного увеличения KP добиваются переходного процесса отработки прямоугольного импульса по сигналу задания или возмущения с декрементом затухания D=1/4. Далее определяется период этих колебаний T k и значения постоянных интегрирования и дифференцирования регуляторов T i ,T d .

· Для ПИ-регулятора:T i =T k /6;

· Для ПИД-регулятора:T i =T k /6;T d =T k /1,5.

После установки вычисленных значений T i и T d на регуляторе необходимо экспериментально уточнить величину K P для получения декремента затухания D=1/4. С этой целью производится дополнительная подстройка K P для выбранного закона регулирования, что обычно приводит к уменьшению K P на 20 -30%. Большинство промышленных систем регулирования считаются качественно настроенными, если их декремент затухания D равен 1/4 или 1/5.

Регулирование при наличии шумов

Наличие высокочастотных шумовых составляющих в измерительном сигнале приводит к случайным колебаниям исполнительного механизма системы, что увеличивает дисперсию ошибки регулирования и снижает точность регулирования. В некоторых случаях сильные шумовые составляющие могут привести систему к неустойчивому режиму работы (стохастическая неустойчивость).

В промышленных системах в измерительных цепях часто присутствуют шумы, связанные с частотой питающей сети. В связи с этим важной задачей является правильная фильтрация измерительного сигнала, а также выбор нужного алгоритма и параметров работы регулятора. Для этого используются фильтры низкой частоты высокого порядка (5 -7), имеющие большую крутизну спада. Их иногда встраивают в нормирующие преобразователи.

Таким образом, главной задачей регулятора является компенсация низкочастотных возмущений. При этом с целью получения минимальной дисперсии ошибки регулирования, высокочастотные помехи должны быть отфильтрованы. Однако, в общем случае, эта задача противоречивая, так как спектры возмущения и шума могут накладываться друг на друга. Это противоречие разрешается с помощью теории оптимального стохастического управления, которая позволяет добиться хорошего быстродействия в системе при минимально возможной дисперсии ошибки регулирования. Для уменьшения влияния помех в практических ситуациях применяются два способа, основанных на:

· уменьшении коэффициента усиления регулятора K p , то есть, фактически, переход на интегральный закон регулирования, который малочувствителен к шумам;

· фильтрации измеряемого сигнала.

Методы настройки двухсвязных систем регулирования

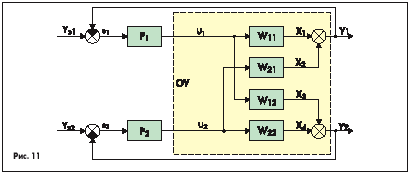

Из общего числа систем регулирования около 15% составляют двухсвязные системы регулирования (рис.11). В таких системах даже при наличии устойчивой автономной работы двух регуляторов вся система может стать неустойчивой за счет действия перекрестной связи в объекте управления.

Объект управления в двухсвязной системе представлен в Р-канонической форме. Удобство такого представления заключается в том, что путем активного эксперимента можно определить все передаточные функции по соответствующим каналам. Промежуточные сигналы x 1 , x 2 , x 3 , x 4 обычно недоступны для измерения, поэтому управление ведется по вектору выхода Y:

На практике довольно большое число систем являются двухсвязными. Для объективной настройки регуляторов двухсвязных систем формируется критерий качества вида:

где y 1 и y 2 -- коэффициенты веса (штрафа), J1 и J 2 -- критерии качества первого и второго контуров. Путем перераспределения коэффициентов веса y 1 и y 2 можно выделить более важный контур, качество процессов управления в котором должно быть более высоким. Например, если первый контур должен обеспечивать более высокую точность работы, то y 1 требуется увеличить. Задача настройки регулятора состоит в том, чтобы при заданных y 1 и y 2 обеспечить минимальное значение J 0 системы, где

Рассмотрим различные методы настройки регуляторов в двухсвязных системах.

Подобные документы

Структурные схемы автоматических регуляторов с типовыми сервоприводами, воспроизводящие основные законы регулирования методом параллельной и последовательной коррекции. Переходная характеристика ПД-регулятора, параметры настройки и функциональные схемы.

реферат , добавлен 27.02.2009

Импульсный метод измерения дальности и частоты сигнала. Оценка амплитуды детерминированного сигнала. Потенциальная точность измерения угловых координат. Задача нелинейной фильтрации параметров сигнала. Оптимальная импульсная характеристика фильтра.

реферат , добавлен 13.10.2013

Нахождение дискретных преобразований Фурье заданного дискретного сигнала. Односторонний и двусторонний спектры сигнала. Расчет отсчетов дискретного сигнала по полученному спектру. Восстановление аналогового сигнала по спектру дискретного сигнала.

курсовая работа , добавлен 03.12.2009

Разложение периодической несинусоидальной функции в ряд Фурье; спектры амплитуд и фаз входного сигнала. Характеристические параметры четырехполюсника на частоте сигнала. Расчет коэффициента усиления из условия наименьшего ослабления основной гармоники.

контрольная работа , добавлен 19.09.2012

Определение понятия, назначение и функции автоматических выключателей. Их классификация по роду тока главной цепи, наличию свободных контактов, способу присоединения внешних проводников и виду привода. Принцип работы и характеристики выключателя.

контрольная работа , добавлен 19.10.2011

Исходная математическая форма ряда Фурье. Спектр простого гармонического сигнала, периодического аналогового сигнала, бинарного периодического сигнала. Графическое представление объема сигнала. Амплитудная модуляция. Амплитудно-импульсная модуляция.

реферат , добавлен 07.08.2008

Преимущество автоматических выключателей перед плавкими предохранителями. Автоматические выключатели с электромагнитными, тепловыми и комбинированными расцепителями, их устройство и принцип действия. Особенности выбора автоматических выключателей.

реферат , добавлен 27.02.2009

Расчет и график напряжения на выходе цепи. Спектральная плотность сигнала на входе и выходе. Дискретизация входного сигнала и импульсная характеристика цепи. Спектральная плотность входного сигнала. Расчет дискретного сигнала на выходе корректора.

курсовая работа , добавлен 21.11.2011

Характеристика спектрального метода анализа сигналов, при помощи которого можно оценить спектральный состав сигнала, а также количественно выяснить его энергетические показатели. Корреляционный анализ сигнала для оценки прохождения сигнала через эфир.

курсовая работа , добавлен 17.07.2010

Классификация датчиков по принципу преобразования электрических и неэлектрических величин, виду выходного сигнала. Принцип действия тепловых датчиков, его основание на тепловых процессах. Термопреобразователи сопротивления, манометрические термометры.

Автоматические регуляторы в системах управления и их настройка. Часть 2. Автоматические регуляторы и их настройка. Общие сведения о промышленных системах регулирования

Главная задача систем регулирования состоит в том, чтобы стабилизировать параметры процесса на заданном уровне при воздействии внешних возмущающих воздействий, действующих на объект управления. Этим занимаются системы автоматической стабилизации. Другой не менее важной задачей является задача обеспечения программного перехода на новые режимы работы. Решение этой проблемы осуществляется с помощью той же системы стабилизации, задание которой изменяется от программного задатчика.

Структурная схема одноконтурной системы АР объектом управления приведена на рис.1. Основными элементами ее являются: АР - автоматический регулятор, УМ - усилитель мощности, ИМ - исполнительный механизм, РО - регулируемый орган, СОУ - собственно объект управления, Д - датчик, НП - нормирующий преобразователь, ЗД - задатчик, ЭС - элемент сравнения.

Переменные: Yз - задающий сигнал, e - ошибка регулирования, U P - выходной сигнал регулятора, U y - управляющее напряжение, h - перемещение регулирующего органа, Q r - расход вещества или энергии, F - возмущающее воздействие, T - регулируемый параметр, Y ОС - сигнал обратной связи (выходное напряжение или ток преобразователя).

Нормирующий преобразователь выполняет следующие функции:

преобразует нестандартный сигнал датчика в стандартный выходной сигнал;

осуществляет фильтрацию сигнала;

осуществляет линеаризацию статической характеристики датчика с целью получения линейного диапазона.

Для расчетных целей исходную схему упрощают до схемы, показанной на рис.2, где АР - регулятор, ОУ - объект управления.

Выбор канала регулирования

Одним и тем ж выходным параметром объекта можно управлять по разным входным каналам.

При выборе нужного канала управления исходят из следующих соображений:

Из всех возможных регулирующих воздействий выбирают такой поток вещества или энергии, подаваемый в объект или отводимый из него, минимальное изменение которого вызывает максимальное изменение регулируемой величины, то есть коэффициент усиления по выбранному каналу должен быть, по возможности, максимальным. Тогда, по данному каналу можно обеспечить наиболее точное регулирование.

Диапазон допустимого изменения управляющего сигнала должен быть достаточен для полной компенсации максимально возможных возмущений, возникающих в данном процессе, то есть должен быть обеспечен запас по мощности управления в данном канале.

Выбранный канал должен иметь благоприятные динамические свойства, то есть запаздывание 0 и отношение 0 /T 0 , где T 0 - постоянная времени объекта, должны быть как можно меньшими. Кроме того, изменение статических и динамических параметров объекта по выбранному каналу при изменении нагрузки или во времени должны быть незначительными.

Основные показатели качества регулирования

К автоматическим системам регулирования предъявляются требования не только по устойчивости процессов регулирования во всем диапазоне нагрузок на объект, но и по обеспечению определенных качественных показателей процесса автоматического регулирования.Ими являются:

Ошибка регулирования (статистическая или среднеквадратическая составляющие).

Время регулирования.

Перерегулирование.

Показатель колебательности.

Динамический коэффициент регулирования R d , который определяется из формулы

где смысл величин Y 0 и Y 1 ясен из рис.3.

Величина R d характеризует степень воздействия регулятора на процесс, то есть степень снижения динамического отклонения в системе с регулятором и без него.

Величина перерегулирования зависит от вида отрабатываемого сигнала. При отработке ступенчатого воздействия по сигналу задания величина перерегулирования определяется по формуле

где значения величин X m и X y показаны на рис.4.

При отработке возмущающего воздействия величина перерегулирования определяется из соотношения

где значения величин X m и X y показаны на рис.5

Время регулирования - это время, за которое регулируемая величина в переходном процессе начинает отличаться от установившегося значения менее, чем на заранее заданное значение, где- точность регулирования. Настройки регулятора выбираются так, чтобы обеспечить либо минимально возможное значение общего времени регулирования, либо минимальное значение первой полуволны переходного процесса.

В некоторых системах АР наблюдается ошибка, которая не исчезает даж по истечении длительного интервала времени - это статическая ошибка регулирования - с.

У регуляторов с интегральной составляющей ошибки в установившемся состоянии теоретически равны нулю, но практически незначительные ошибки могут существовать из-за наличия зон нечувствительности в элементах системы.

Показатель колебательности M характеризует величину максимума модуля частотной передаточной функции замкнутой системы (на частоте резонанса)и, тем самым, характеризует колебательные свойства системы. Показатель колебательности наглядно иллюстрируется на графике рис.6.

Условно считается,что значение М=1,51,6 является оптимальным для промышленных систем, так как в этом случаеобеспечивается в пределах от 20 до 40%. При увеличении M колебательность в системе возрастает.

В некоторых случаях нормируется полоса пропускания системы п, которая соответствует уровню усиления в замкнутой системе 0,05. Чем больше полоса пропускания, тем больше быстродействие замкнутой системы. Однако при этом повышается чувствительность системы к шумам в канале измерения и возрастает дисперсия ошибки регулирования.

При настройке регуляторов можно получить достаточно большое число переходных процессов, удовлетворяющих заданным требованиям. Таким образом, появляется некоторая неопределенность в выборе конкретных значений параметров настройки регулятора. С целью ликвидации этой неопределенности и облегчения расчета настроек вводится понятие оптимальных типовых процессов регулирования.

Выделяют три типовых процесса:

Апериодический процесс с минимальным временем регулирования (рис.7). Этот типовой процесс предполагает, что отрабатывается возмущение F (система автоматической стабилизации). В данном случае настройки подбираются так, чтобы время регулирования t p было минимальным. Данный вид типового процесса широко используется для настройки систем, не допускающих колебаний в замкнутой системе регулирования.

Процесс с 20-процентным перерегулированием и минимальным временем первого полупериода (рис.8). Такой процесс применяется для настройки большинства промышленных САР, так как он соединяет в себе достаточно высокое быстродействие (t1=min) при ограниченной колебательности (=20%).

Процесс, обеспечивающий минимум интегрального критерия качества (рис.9). Интегральный критерий качества выражается формулой

где e - ошибка регулирования.

К достоинствам этого процесса можно отнести высокое быстродействие (1-й полуволны) при довольно значительной колебательности. Кроме этого, оптимизация этого критерия по параметрам настройки регулятора может быть выполнена аналитически, численно или путем моделирования (на АВМ).

Типовая структурная схема регулятора

Автоматический регулятор (рис.10) состоит из: ЗУ - задающего устройства, СУ - сравнивающего устройства, УПУ - усилительно-преобразующего устройства, БН - блока настроек.

Задающее устройство должно вырабатывать высокостабильный сигнал задания (установку регулятора) либо изменять его по определенной программе. Сравнивающее устройство позволяет сопоставлять сигнал задания с сигналом обратной связи и тем самым сформировать величину ошибки регулирования e p . Усилительно-преобразующее устройство состоит из блока формирования алгоритма регулирования, блока настройки параметров этого алгоритма и усилителя мощности.

Классиффикация регуляторов

Автоматические регуляторы классифицируются по назначению, принципу действия, конструктивным особенностям, виду используемой энергии, характеру изменения регулирующего воздействия и т.п.

По принципу действия они подразделяются на регуляторы прямого и непрямого действия. Регуляторы прямого действия не используют внешнюю энергию для процессов управления, а используют энергию самого объекта управления (регулируемой среды). Примером таких регуляторов являются регуляторы давления. В автоматических регуляторах непрямого действия для его работы требуется внешний источник энергии.

По роду действия регуляторы делятся на непрерывные и дискретные. Дискретные регуляторы, в свою очередь, подразделяются на релейные, цифровые и импульсные.

По виду используемой энергии они подразделяются на электронные, пневматические, гидравлические, механические и комбинированные. Выбор регулятора по виду используемой энергии определяется характером объекта регулирования и особенностями автоматической системы.

По закону регулирования они делятся на двух-и трехпозиционные регуляторы, типовые регуляторы (интегральные, пропорциональные, пропорционально-дифференциальные, пропорционально- интегральные и пропорционально- интегрально- дифференциальные регуляторы - сокращенно И, П, ПД, ПИ и ПИД-регуляторы), регуляторы с переменной структурой, адаптивные (самонастраивающиеся) и оптимальные регуляторы. Двухпозиционные регуляторы нашли широкое распространение благодаря своей простоте и малой стоимости.

По виду выполняемых функций регуляторы подразделяются на регуляторы автоматической стабилизации, программные, корректирующие, регуляторы соотношения параметров и другие.

Выбор типа регулятора

Задача проектировщика состоит в выборе такого типа регулятора, который при минимальной стоимости и максимальной надёжности обеспечивал бы заданное качество регулирования.

Для того чтобы выбрать тип регулятора и определить его настройки, необходимо знать:

Статические и динамические характеристики объекта управления.

Требования к качеству процесса регулирования.

Показатели качества регулирования для серийных регуляторов.

Характер возмущений,действующих на процесс регулирования.

Выбор типа регулятора обычно начинается с простейших двухпозиционных регуляторов и может заканчиваться самонастраивающимися микропроцессорными регуляторами.

Рассмотрим показатели качества серийных регуляторов. В качестве серийных предполагаются непрерывные регуляторы, реализующие законы управления И, П, ПИ и ПИД.

Теоретически, с усложнением закона регулирования качество работы системы улучшается. Известно, что на динамику регулирования наибольшее влияние оказывает величина отношения запаздывания к постоянной времени объекта с. Эффективность компенсации ступенчатого возмущения регулятором достаточно точно может характеризоваться величиной динамического коэффициента регулирования R d , а быстродействие - величиной времени регулирования. Теоретически, в системе с запаздыванием минимальное время регулирования t pvin =2/.

Минимально возможное время регулирования для различных типов регуляторов при оптимальной их настройке определяется таблицей 1.

Таблица 1

Руководствуясь таблицей, можно утверждать, что наибольшее быстродействие обеспечивает закон управления П. Однако, если коэффициент усиления П-регулятора KP мал (чаще всего это наблюдается в системах с запаздыванием), то такой регулятор не обеспечивает высокой точности регулирования, так как в этом случае велика величина статической ошибки. Если KP имеет величину равную 10 и более, то П-регулятор приемлем, а если KP<10 то требуется введение в закон управления интегральной составляющей.

Наиболее распространенным на практик является ПИ-регулятор, который обладает следующими достоинствами:

Обеспечивает нулевую статическую ошибку регулирования.

Достаточно прост в настройке, так как настраиваются только два параметра, а именно коэффициент усиления K P и постоянная интегрирования T i . В таком регуляторе имеется возможность оптимизации K p /T i >max, что обеспечивает управление с минимально возможной среднеквадратичной ошибкой регулирования.

Обладает малой чувствительностью к шумам в канале измерения (в отличие от ПИД-регулятора).

Для наиболее ответственных контуров можно рекомендовать использование ПИД-регулятора, обеспечивающего наиболее высокое быстродействие в системе. Однако следует учитывать, что это условие выполняется только при его оптимальных настройках (настраиваются три параметра). С увеличением запаздывания в системе резко возрастают отрицательные фазовые сдвиги, что снижает эффект действия дифференциальной составляющей регулятора. Поэтому качество работы ПИД-регулятора для систем с большим запаздыванием становится сравнимо с качеством работы ПИ-регулятора. Кроме этого, наличие шумов в канале измерения в системе с ПИД-регулятором приводит к значительным случайным колебаниям управляющего сигнала регулятора,что увеличивает дисперсию ошибки регулирования. Таким образом, ПИД-регулятор следует выбирать для систем регулирования с относительно малым уровнем шумов и величиной запаздывания в объекте управления. Примерами таких систем являются системы регулирования температуры.

При выборе типа регулятора рекомендуется ориентироваться на величину отношения запаздывания к постоянной времени в объекте /T. Если/T< 0,2, то можно выбрать релейный, непрерывный или цифровой регуляторы. Если 0,2 </T< 1, то должен быть выбран непрерывный или цифровой, ПИ или ПИД-регулятор. Если/T >1, то выбирают специальный цифровой регулятор с упредителем, который компенсирует запаздывание в контуре управления. Однако этот ж регулятор рекомендуется применять и при меньших отношениях/T.

Формульный метод определения настроек регулятора

Метод используется для быстрой приближенной оценки значений параметров настройки регулятора для трех видов оптимальных типовых процессов регулирования.

Метод применим как для статических объектов с самовыравниванием (таблица 2), так и для объектов без самовыравнивания (таблица 3).

Примечание:T,,K оу - постоянная времени, запаздывание и коэффициент усиления объекта.

В этих формулах предполагается, что настраивается регулятор с зависимыми настройками, передаточная функция которого имеет вид:

K p - коэффициент усиления регулятора;

T i -время изодрома (постоянная интегрирования регулятора);

T d -время предварения (постоянная дифференцирования).

Расчёт настроек по частотным характеристикам объекта

Существует специальная аппаратура для экспериментального определения амплитуднофазовой характеристики (АФХ) объекта управления: Эту характеристику можно использовать для расчета настроек ПИ-регулятора, гд главным критерием является обеспечение заданных запасов устойчивости в системе.

Запасы устойчивости удобно характеризовать показателем колебательности системы M, величина которого в системе с ПИ-регулятором совпадает с максимумом амплитудно-частотной характеристики замкнутой системы. Для того чтобы этот максимум не превышал заданной величины, АФХ разомкнутой системы не должна заходить внутрь окружности с центром P 0 и радиусом R, где

Можно доказать, что оптимальными по минимуму среднеквадратичной ошибки регулирования настройками будут такие, при которых система с показателем колебательности MM 1 будет иметь наибольший коэффициент при интегральной составляющей, чему соответствует условие K p /T i >min.

В связи с этим расчет оптимальных настроек состоит из двух этапов:

Нахождение в плоскости параметров K p и T i , границы области, в которой система обладает заданным показателем колебательности M 1 .

Определением на границе области точки, удовлетворяющей требованию K p /T i .

Расчёт настроек по частотным характеристикам объекта. Методика расчёта настроек ПИ регулятора по АФХ объекта

Строится семейство амплитудно-фазовых характеристик разомкнутой системы при K p =1 и различных значениях T ij (5 –6 значений).

Задаются значения показателя колебательности M из диапазона 1,55 M2,3 (рекомендуется М=1,6). Из начала координат проводят прямую OE под углом=arcsin(1/M 1), где M 1 - выбранное значение показателя колебательности.

Строится семейство окружностей,касающихся АФХ oj и прямой OE под углом, причем центр окружностей все время лежит на отрицательной действительной оси. В результате построения определяются радиусы этих окружностей R j .

Для каждой окружности вычисляют предельное значение K p

По значениям K pj и K ij строят границу области заданного показателя колебательности.

На этой границе определяют точку,для которой отношение K p /T i максимально.

![]()

Экспериментальные методы настройки регулятора

Для значительного числа промышленных объектов управления отсутствуют достаточно точные математические модели, описывающие их статические и динамические характеристики. В то ж время проведение экспериментов по снятию этих характеристик весьма дорого и трудоемко.

Экспериментальный метод настройки регуляторов не требуют знания математической модели объекта. Однако предполагается, что система смонтирована и может быть запущена в работу, а также существует возможность изменения настроек регулятора. Таким образом, можно проводить некоторые эксперименты по анализу влияния изменения настроек на динамику системы. В конечном итоге гарантируется получение хороших настроек для данной системы регулирования.

Существуют два метода настройки - метод незатухающих колебаний и метод затухающих колебаний.

Метод незатухающих колебаний

В работающей системе выключаются интегральная и дифференциальная составляющие регулятора (T i =,T d =0), то есть система переводится в закон регулирования П.

Путем последовательного увеличения K p с одновременной подачей небольшого скачкообразного сигнала задания добиваются возникновения в системе незатухающих колебаний с периодом T kp . Это соответствует выведению системы на границу колебательной устойчивости. При возникновении данного режима работы фиксируются значения критического коэффициента усиления регулятора K kp и периода критических колебаний в системе T kp . При появлении критических колебаний ни одна переменная системы не должна выходить на уровень ограничения.

По значениям T kp и K kp рассчитываются параметры настройки регулятора:

П-регулятор: K p =0,55 K kp ;

ПИ-регулятор: K p =0,45 K kp ; T i =T kp /1,2;

ПИД-регулятор: K p =0,6 K kp ; T i =T kp /2; T d =T kp /8.

Расчет настроек регулятора можно производить по критической частоте собственно объекта управления п. Учитывая, что собственная частота п ОУ совпадает с критической частотой колебаний замкнутой системы с П-регулятором, величины T kp и K kp могут быть определены по амплитуд и периоду критических колебаний собственно объекта управления.

При выведении замкнутой системы на границу колебательной устойчивости, амплитуда колебаний может превысить допустимое значение, что в свою очередь приведет к возникновению аварийной ситуации на объекте или к выпуску бракованной продукции. Поэтому не все системы управления промышленными объектами могут выводиться на критический режим работы.

Метод затухающих колебаний

Применение этого метода позволяет настраивать регуляторы без выведения системы на критические режимы работы. Так же, как и в предыдущем методе, для замкнутой системы с П-регулятором путем последовательного увеличения KP добиваются переходного процесса отработки прямоугольного импульса по сигналу задания или возмущения с декрементом затухания D=1/4. Далее определяется период этих колебаний T k и значения постоянных интегрирования и дифференцирования регуляторов T i ,T d .

Для ПИ-регулятора:T i =T k /6;

Для ПИД-регулятора:T i =T k /6;T d =T k /1,5.

После установки вычисленных значений T i и T d на регуляторе необходимо экспериментально уточнить величину K P для получения декремента затухания D=1/4. С этой целью производится дополнительная подстройка K P для выбранного закона регулирования, что обычно приводит к уменьшению K P на 20 –30%. Большинство промышленных систем регулирования считаются качественно настроенными, если их декремент затухания D равен 1/4 или 1/5.

Регулирование при наличии шумов

Наличие высокочастотных шумовых составляющих в измерительном сигнале приводит к случайным колебаниям исполнительного механизма системы, что увеличивает дисперсию ошибки регулирования и снижает точность регулирования. В некоторых случаях сильные шумовые составляющие могут привести систему к неустойчивому режиму работы (стохастическая неустойчивость).

В промышленных системах в измерительных цепях часто присутствуют шумы, связанные с частотой питающей сети. В связи с этим важной задачей является правильная фильтрация измерительного сигнала, а также выбор нужного алгоритма и параметров работы регулятора. Для этого используются фильтры низкой частоты высокого порядка (5 –7), имеющие большую крутизну спада. Их иногда встраивают в нормирующие преобразователи.

Таким образом, главной задачей регулятора является компенсация низкочастотных возмущений. При этом, с целью получения минимальной дисперсии ошибки регулирования, высокочастотные помехи должны быть отфильтрованы. Однако, в общем случае, эта задача противоречивая, так как спектры возмущения и шума могут накладываться друг на друга. Это противоречие разрешается с помощью теории оптимального стохастического управления, которая позволяет добиться хорошего быстрод йствия в системе при минимально возможной дисперсии ошибки регулирования. Для уменьшения влияния помех в практических ситуациях применяются два способа, основанных на:

уменьшении коэффициента усиления регулятора K p , то есть, фактически, переход на интегральный закон регулирования, который малочувствителен к шумам;

фильтрации измеряемого сигнала.

Методы настройки двухсвязных систем регулирования

Из общего числа систем регулирования около 15% составляют двухсвязные системы регулирования (рис.11). В таких системах даже при наличии устойчивой автономной работы двух регуляторов вся система может стать неустойчивой за счет действия перекрестной связи в объекте управления.

Объект управления в двухсвязной системе представлен в Р-канонической форме. Удобство такого представления заключается в том, что путем активного эксперимента можно определить все передаточные функции по соответствующим каналам. Промежуточные сигналы x 1 , x 2 , x 3 , x 4 обычно недоступны для измерения, поэтому управление ведется по вектору выхода Y:

На практике довольно большое число систем являются двухсвязными. Для объективной настройки регуляторов двухсвязных систем формируется критерий качества вида:

где y 1 и y 2 - коэффициенты веса (штрафа), J1 и J 2 - критерии качества первого и второго контуров.

Путем перераспределения коэффициентов веса y 1 и y 2 можно выделить более важный контур, качество процессов управления в котором должно быть более высоким. Например, если первый контур должен обеспечивать более высокую точность работы, то y 1 требуется увеличить.

Задача настройки регулятора состоит в том, чтобы при заданных y 1 и y 2 обеспечить минимальное значение J 0 системы, где

Рассмотрим различные методы настройки регуляторов в двухсвязных системах.

Метод автономной настройки регуляторов

В этом случае настройка регуляторов Р 1 и Р 2 производится последовательно, без учета взаимных влияний контуров. Процедура настройки осуществляется следующим образом:

регулятор Р 2 переводится в ручной режим работы;

настраивается регулятор Р 1 так, чтобы критерий J 1 был минимален;

отключается настроенный регулятор Р 1 и включается регулятор Р 2 ;

настраивается Р 2 , обеспечивая минимум J 2 ;

оба регулятора включаются в работу.

наблюдается малое взаимное влияние контуров;

быстродействие одного контура значительно выше другого (контуры разнесены по частотам);

в перекрестных связях одна из передаточных функций имеет коэффициент передачи значительно меньше, чем другая, то есть наблюдается одностороннее влияние.

Они получили широкое распространение в системах стабилизации давления, температуры, уровня и т.д. Регуляторы прямого действия, как правило, реализуют П-закон регулирования.

Рассмотрим систему регулирования давления с регулятором прямого действия (рис.) На мембрану 1 действует регулируемая величина (давление р измеряемой среды) и противодействующее усилие, создаваемое пружиной 2 задатчика. При появлении разности между измеряемым и заданным давлениями эта разность воздействует на мембрану в сторону уменьшения этого отклонения, перемещая штоком 4 клапан 5.Заданное значение меняют, изменяя натяжение пружины гайкой 3. Коэффициент усиления (настройка) регулятора зависит от расходной характеристики клапана.

В регуляторах температуры прямого действия (терморегулирующий вентиль) датчиком служит, как правило, термобаллон. При изменении температуры среды изменяется давление в термобаллоне, в результате чего сильфон термометрической системы сжимается или разжимается, перемещая аналогично мембране регулирующий клапан.

Двухпозиционное регулирование .

Для поддержания регулируемой величины в несложной системе, когда не требуется высокой точности, возможно использование нелинейного двухпозиционного регулятора типа «включено-выключено».

Рассмотрим работу двухпозиционного регулятора фирмы ОВЕН. Обобщенная блок-схема регуляторов ОВЕН представлена на рис. Входы служат для подключения различных типов датчиков.

Рис. Обобщенная блок схема регуляторов фирмы «ОВЕН»

Блок обработки сигналов выполняет коррекцию показаний датчиков, цифровую фильтрацию: устраняет сигнальные единичные помехи, сглаживает показания прибора за счет их усреднения (при заданном числе измерений). Логическое устройство сравнивает измеренное значение с заданным и вырабатывает управляющее воздействие.

При двухпозиционном регулировании сигнал выходного устройства меняется на противоположный, если измеренная величина пересекает заданное значение. Для такой работы требуется выходное устройство ключевого типа: электронное реле, транзисторная оптопара, симисторная оптопара, выход для управления внешним твердотельным (полупроводниковым) реле.

Рис Схема (а) и графики (б)

На рис. Представлена схема (а) двухпозиционного регулирования температуры в объекте таким регулятором и графики (б) изменения температуры и состояния реле (Δ – зона возврата регулятора). График процесса регулирования представляет собой незатухающие колебания.

На лицевой панели регулятора имеются:

· цифровой дисплей для показания значений регулируемой температуры;

· кнопка для входа в режим программирования;

· кнопки для увеличения или уменьшения заданного значения (уставки);

· светодиоды для сигнализации состояния прибора.

ПИД - регулирование

В общем случае автоматическое поддержание заданного значения (уставки) регулируемой величины происходит в соответствии со схемой показанной на рис.

Рис Схема замкнутой системы регулирования.

В настоящее время подавляющее большинство автоматических регуляторов является цифровыми. Выходной сигнал в них рассчитывается по формуле:

Y i 1/ X p [ E i +1/ t n * ΣE i *Δ t изм + t g *Δ E i /Δ t изм ]*100%, где

Где: X p - полоса пропорциональности в пределах которой справедлив П - закон;

E i - рассогласование;

T g - постоянная времени дифференцирования;

Δ E i - разность между двумя соседними измерениями E i и E i -1 ;

Δ t изм - время между двумя соседними измерениями Т i и Т i -1 ;

t n - постоянная времени интегрирования;

ΣE i - накопленная в i-й момент времени сумма рассогласований (интегральная сумма);

Выходные устройства ПИД регулятора могут быть:

· ключевого типа (см. описание работы двухпозиционного регулятора);

· аналогового типа - цифроаналоговый преобразователь, который формирует аналоговый сигнал, так называемую токовую петлю 4-20 мА (пропорциональный выходному сигнальному ре Y i) .

Если выходное устройство ключевого типа - выходной сигнал преобразуется в последовательность управляющих импульсов длительностью D (см. рис.)

D= Y*T сл /100%

Где: D - длительность импульса, с;

T сл - период следования импульсов, с;

Y- выходной сигнал регулятора;

Рис Перемещение по (в) регулятором с импульсным выходом совместно с исполнительным механизмом постоянной скорости при различных движений импульса (а, б)